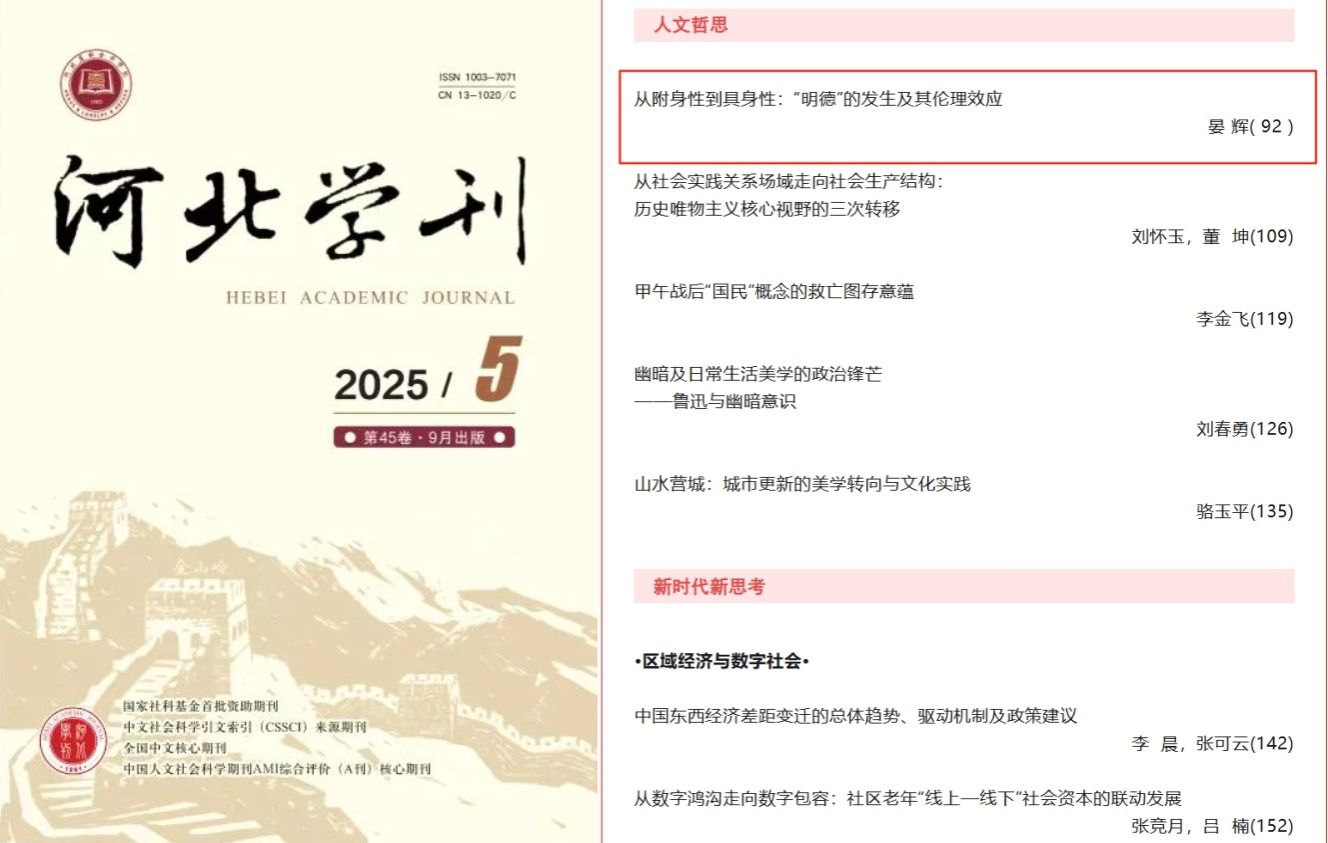

我院高层次驻院研究员晏辉教授在《河北学刊》2025年第5期发表论文“从附身性到具身性:“明德”的发生及其伦理效应”。

摘要:依照本义、转义、新义三大原则,阐释《大学》中的“明德”理论,旨在见出“明德”“明明德”和“明德文化”之间的内在逻辑,因为这一逻辑彰显出了德性之原始发生并外化为整个伦理文化体系的自为道路,这便是“明德”的原始发生及其伦理效应问题。出于文本而又不止于文本,而是将《大学》中的“明德”视为德性的原始发生及其充分运用的理论,并将其充分运用于我们自身的道德思考与行动之中,这是一个理论逻辑和实践逻辑双重变奏的过程。就《大学》中的“明德”理论而言,其在本质上是以文本形式存续下来的理论逻辑,是实践逻辑的文字表达,后来者已无从知晓先民的明明德过程,人们只能从留存下来的文字、语句、句式中想象性地领悟先民的道德思考、判断和行动。于是,作为文字表达形式的“明明德”就以感性的样式再现了“明明德”过程,又以概念的形式超越了那个实际性的“明明德”。当后来者试图以感性的样式还原先民的“明明德”过程,又以观念的形式领悟“明明德”的内在逻辑时,那分明是把样式和形式当作一个客体加以对待了。在这种对待中,人们有意无意地将他者的“明明德”视为己有,似乎是自己的素养和素质;然而这只是一种主观幻相,他者的“明明德”本质上是附身性的存在,要将附身性的存在变成具身性的存在,只有经过自身的思考、判断、选择和行动才能实现。于是,只有将过往的明德实践和明德理论改造或转变成我们自身的明德过程,属于我们自身的德性才能形成。这就是“从附身性到具身性:‘明德’的发生及其伦理效应”的本质含义,也是继承和弘扬中华优秀传统文化的核心议题之一。